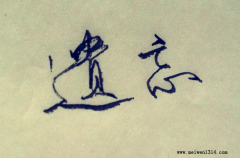

那些无法忘记的伤痛

2019-01-06 22:59:44 作者:张洪光

走进侵华日军南京大屠杀纪念馆,天空便成了黑色。

那有一面凝重的纪念墙,涓涓流淌的鲜血,早已被哭泣的江风吹干,凝固成一片黑色的血痂。哪怕,多少年后,再轻柔地触碰,都会带来撕心的痛楚。

漆黑的纪念墙上,印一串硕大的阿拉伯数字,一个“3”,后面是五个“0”。三十万,就在短短的几周,就在这个连落花dou要成雨,连桃叶都能渡河的江南,来过一队恶魔,屠杀了三十万人。

而且,这还只是个虚数,因为具体的数目,再也无从考证。

纪念馆里,看那已经斑斑锈迹的见证物品,读那依然字字泣血的文字解说,每走一步,都那样沉重,从内心里,死一般沉寂。

只有墙上的一块小屏幕,在低沉地响着声音。一个传奇般幸存下来的老者,面无表情地讲述着,那些哀伤的往事:

昏暗的天空日月无光,浑浊的长江水已被鲜血染红。沉沉的浪涛一下一下地冲上岸,摇曳着一个又一个被恶魔用机枪扫射过的,浮在江面上的,再也唤不回的生命。

恶魔用子弹和刺刀一一确认已无生者后,命令这位幸存的老者,和其他几个人,把尸体拉走,烧毁。

日里夜里,他们拉着板车,只做这一件事情。不记得干了几天几夜,只记得他们最后还是被恶魔集体射杀,只有他,从血堆里爬了出来。

当人性开始泯灭的时候,苍天dou要掩面;当人性已经泯灭殆尽的时候,苍天都不得不出手干预。

行走在无边的黑暗之中,转角处,是一个幽深的山洞。山洞里一片漆黑,看不到一丝曙光。

那里没有孕育任何生命,只是每隔十二秒,就会有一滴水从洞顶滴落,随着那一声幽深的叮咚声,墙上的某一处,会有一张小小的照片闪亮一下,随即消失在无边的黑暗之中,再也找寻不到。

如果可以穿越到那年那月,如果可以把伤痛一一平铺,你就能发现,平均每十二秒,就有一个同胞鲜活的生命,如水滴一般,被恶魔强行抹去。

这其中有多少善良的老者,有多少稚气的儿童,有多少淡淡的女子,连花墙外面的世界都不曾看过一眼。

暂时忘掉拉贝,尽管他用生命和良知做出的奉献,是那场血雨腥风里为数不多的人性;不去想那两个杀人竞赛的恶魔,因为我实在找不到更恰当的词来形容此刻的心情。

可当看到那片层层叠放的白骨,心,又一次坠入无际的深渊。

流逝的时光可以掩埋所有悲伤的呼号,可以擦拭所有流干的热血,可以剥离每一寸带着伤痕的衣衫和肌肤。

可那挣扎到佝偻的痛苦,那深嵌入颅骨的刀痕,就这样鲜明地摆在世人面前。

是怎样的仇恨,不是,这已经不是仇恨能解释得通的。是怎样的一种变态的心灵,依附在一群魔鬼的身上,才能,挥起那样的屠刀。

而我记忆最深的,还有那一整面墙的档案盒。从脚下,一直铺到我需要把脖子仰疼的角度。

陶陶静静地看了好久,终于忍不住抽出一个盒子。

打开来,里面只滑出一张A4纸。纸上印有一张表格,没有照片,没有年龄,没有亲属,没有任何数字,包括日期,从生,到死,只有一个名字,普通得我转身就忘掉的名字。

如果没有那一天,说不定,他的后人里,也会有人出人头地,待到衣锦还乡时,也会把他的简历补充完整,甚至有张清晰的画像。

可当生活遇到战火,当战火遇到恶魔。当上天都要掩面哭泣的时候,一切的一切,也只能化做一张薄薄的A4纸。

走出纪念馆,突然发现,这里,已经不在了不是什么原谅不原谅,饶恕不饶恕的问题。

而我们只能祈祷,那样的伤痛,永远不要再来。

猜你喜欢

热门推荐