拥抱乡情

2019-02-25 19:51:36 作者:陈晓霞

小村庄的一切我都是熟悉的。

你瞧!农田里麦苗是绿的,油菜是绿的,田垄间的蚕豆是绿的,豌豆也是绿,经年不变。因为川东港河扩大航道,河里的淤泥抽出来填满了小庄子的沟河港汊,原本零散的庄稼地经过一番平整之后归拢了,像一幅展开的大型卷轴画,按照季节指令有序地循环播放着播种与收获的交响曲。

清凌凌的河水,夹岸是枯萎的芦花,褐色的干、褐色的叶、褐色的花。在细碎的春阳下片片无声的剪影投在乍暖还寒的水面,盛满浓郁的民国风。河底的泥,软塌塌地趴着,水藻、荇藻附着在泥上,分明像团团绿丝带在浸着。水面波纹荡漾,水中的草们自在而又逍遥。再过不多久,会有三五成群的小蝌蚪们围着返青的芦柴根追逐嬉戏,那才是春日盛会的来临。不远处的麦地间间或传来“咕——咕”“咯——咯欸”的叫声,是野鸽子和野鸡们在逡巡自己的领地。

家家户户的屋舍都换了新颜,一庄子的人家商量好了似的,不约而同地是红色的琉璃瓦,白色的墙壁砖,映着绿油油的庄稼地格外透亮。

树们早早落光了叶子,即使是冬季不漫长,可树下也并不会荒空着,大蒜小葱,青菜菠菜和芫荽什么的早就迫不及待地占领着这一年中难得的可见天日之地。

行走在庄子里的水泥道上不时会遇到几个熟人。“是霞丫头啊?”“嗯啦,大大新年好!”“好好,大家好!这是你家小伙啊!都这么高了,还记得……”

回到有母亲生活着的乡村,即使外嫁多少年的女儿都会找到回家的感觉。这里的一草一木、一花一舍都系着人们儿时追逐的记忆。虽然,一晃眼间,男孩女孩们如同蒲公英的种子,在风中飘飘悠悠,或喜或悲地安家扎寨在异乡。那些留守在村子里的乡邻们随时都能说上几句在庄子里生活过的每一个人的大番小事。

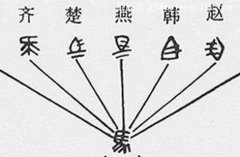

儿子跟随我在小庄子里走了一周,献出无数个不同称谓的问好:舅舅、舅妈、外婆、姨妈、姨夫、婆老太、婆老爹……在小家伙三四岁时,曾经很好奇,为什么到了这儿会对称谓划分得如此精细。因为在我们日常生活的周围,上了点年纪的男女一律爷爷奶奶,跟父母差不多年纪的喊叔叔阿姨也不会出错。是啊,那会儿幼小的儿子哪里懂得,在父母的老家,那粗犷而人世单纯的乡村,户与户之间往往会有着千丝万缕同宗同源的情分,那是个聚族而居的大家庭啊!

村子里的人们,遇到谁,都会有几句家常,交换着彼此生活中的欢喜。那眼神中的关切是真诚的,那邀请的心意是真切的。跟随主人溜达的狗们见主人停下了脚步,也扭转头围着说话的几个人打着圈儿,尾巴摇晃着,鼻子不是喷着气,它们朴实而略带土气的皮毛透着一股子憨厚与忠诚。黑亮黑亮的眼睛不时在谈话的几个人之间转来转去。如果一时半会儿,主人谈话不会结束,狗们会自顾自地到附近玩耍,只是走开不多久准会溜到主人这儿来报个到,蹭蹭裤腿或是远远地瞥上几眼,只待主人抬脚要走,它定会窜到前面抑或跟在身后。

哦,我的乡村啊!

猜你喜欢

热门推荐